2.シリコーンゴムによる型取り

この工程ではシリコーンゴムを使った原型の型取りを行います。ここで説明する方法は両面取りと呼ばれている方法です。

![]() 概要

概要

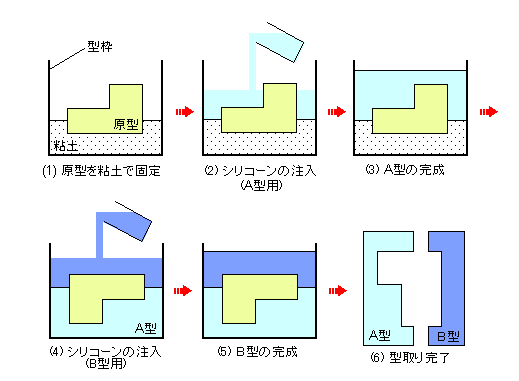

大体の作業内容を頭に入れておいてから、手順を読むと分かり易いと思うので、はじめに型取りの概要を説明しておきます。

型取り作業では、原型を両側から包み込むように2つの型を作成します。これらをそれぞれA型、B型と呼びます。

はじめに、原型を粘土で固定して、その周りを型枠で囲みます。次に、この型枠の中にシリコーンゴムを流し込みます。これがA型になります。シリコーンゴムが固まったら、粘土を取り除き、再度シリコーンゴムを流し込みます。これがB型となります。シリコーンゴムが固まったら、原型を取り除いて、型取り作業は完了です。

原理は単純ですね。

![]() 手順

手順

- 原型の固定と型枠作り

はじめに、型枠を準備します。型枠の材料は、アクリル板、プラ板、木の板などでかまいません。型枠として原型を囲むように4面(4枚)の板を用意します。大きさは原型から少なくとも1cm以上はあくようにします。深さも原型から1cm以上あく大きさにします。

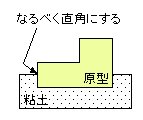

はじめに、型枠を準備します。型枠の材料は、アクリル板、プラ板、木の板などでかまいません。型枠として原型を囲むように4面(4枚)の板を用意します。大きさは原型から少なくとも1cm以上はあくようにします。深さも原型から1cm以上あく大きさにします。次に、粘土(写真上)を型枠の大きさにして、原型を粘土で固定します。原型と粘土の接触面がなるべく直角となるように、ニードル(写真下)などを使って粘土を盛ったり削ったりして整形します。

なお、原型と粘土の接触面は、注型したときに跡が残る(パーティングラインと言います)ことになります。そのため、できるだけ目立たないような位置に境界線が来るように原型を固定すると良いです。そうかといって、変わった固定の仕方をすると、注型時に空気が入りやすくなったりするので、この辺はなかなか悩むところです。

原型の固定が完了したら、粘土を型枠で囲みます。型枠の周りはガムテープなどで固定します。型枠と粘土の間の隙間は、流し込むシリコーンが漏れないように、粘土で埋めてください。

原型の周りの粘土にペンの後ろなどを使って、いくつか凹みを付けておきます。これは、A型とB型を合わせるための凹凸になります。

次に、シリコーンゴムをはがれやすくするために、バリヤコートNo.6を粘土と原型に塗ります。

- 装備を着用

いよいよシリコーンゴムを使った型取り作業です。でも、その前に装備を着用しましょう。

いよいよシリコーンゴムを使った型取り作業です。でも、その前に装備を着用しましょう。型取り作業と、その後の注型作業では必ず、マスク(写真左)と手袋(写真右)をしましょう。また、部屋の窓は全開にし、換気扇があれば回しておきます。こんなことで、ラリッたり、体をこわしたりしたらつまらないですからね。手袋は薄手のものが作業がしやすいと思います。マスクは、私はちょっとあやしい簡易型のものを使っていますが、できれば本格的な防毒マスク(口のところに丸いのが付いているアレですね)の方が良いと思います。

作業をする場所はなるべく広く空け、新聞紙やビニールシートを敷きましょう。シリコーンゴムをひっくり返しでもしたら目も当てられませんからね。

- A型の作成

それでは、シリコーンゴムを使った型取り作業です。

それでは、シリコーンゴムを使った型取り作業です。今回はKE-14(信越化学工業)というシリコーンゴムを使いました。主剤に対して5%(重量比)の硬化剤を混合して使います。例えば、主剤が100gだったら、硬化剤は5gを混合させます。型取り用のシリコーンゴムは、このように、主剤と硬化剤を混ぜることで硬化が始まるような物が一般的です。

主剤と硬化剤の混合比は、はかり(写真右)を使ってできるだけ正確に行います。私は最小目盛1gのデジタルはかりを使っていますが、アナログのはかりでもOKです。主剤の量にもよりますが、今回のように主剤の量が少ない場合は、最小目盛ができるだけ小さいはかりの方が良いです。

それでは計量してみましょう。はじめに、型枠に流すのに十分な量の主剤をカップに取り、重量を計ります。あらかじめカップの重量の補正をはかりにしておくのを忘れないようにしましょう。この重量の5%を計算し、硬化剤をスポイトを使って慎重に計量します。はかりの最小目盛より小さな量は計りにくいので、硬化剤の量が計りやすい量となるように、主剤の量を調整しておくと良いでしょう。

硬化剤が多いと硬化時間は早くなりますが、細かい空気が抜ける前に固まってしまいます。逆に、硬化剤が少ないといつまでたってもべとべとしていることになります。そのため、計量は慎重かつ正確に行いましょう。

計量が済んだら、主剤に硬化剤を入れ、コーキングパレット(写真左下)でよく混ぜ合わせます。十分に混ぜたら、シリコーンゴムを型枠内に流します。はじめは、空気が入らないようにコーキングパレットで原型に塗るような感じで流していきます。原型の周りがシリコーンで塗られたら、シリコーンを少しずつ流し込んでいきます。シリコーンゴムは少なくとも原型の上から1cm以上の深さまで流してください。

これで、A型の作業は終わりです。十分に固まるまで待ちましょう。大体12時間〜24時間くらいです。カップに残ったシリコーンゴムも固まれば取れるので、そのままにしておきましょう。カップはまた使えます。

シリコーンゴムが固まったら、型枠をはがします。次に、粘土を取り除きます。粘土を取り除くとき、原型がシリコーンゴムからはがれないように、注意深く行ってください。原型とシリコーンゴム(A型)に粘土が残らないようにきれいに取り除いてください。

- B型の作成

次は、B型の作成です。作業はA型の作成方法と同じです。

次は、B型の作成です。作業はA型の作成方法と同じです。A型の周りを再び先ほどの型枠で囲みます。A型と原型にバリヤコートを塗ります。次に、シリコーンゴムを計量します。A型との境界を分かりやすくするために、シリコーントナー(写真)を入れて着色すると良いでしょう。シリコーントナーは楊枝の先程度、ほんの少しで十分です。主剤と硬化剤を混ぜ、良く攪拌し、型枠に流します。

以上でB型の作業は終わりです。A型のときと同じなので、先ほどより手際良くできると思います。

B型のシリコーンゴムが固まったら、型枠をはずし、原型を取り出して、型取り作業は終了です。

|

|

|

|

|

|

| 1. 粘土で原型を固定する | 2. 粘土を型枠で囲み、原型の周囲の粘土に凹みを付ける | 3. 原型と粘土にバリヤコートを塗る | |||

|

|

|

|

|

|

|

4. シリコーンゴムを計量する (左:主剤 右:硬化剤 下:スポイト) | 5. 型枠にシリコーンゴムを流し込む |

6. 型枠と粘土を取り除く (A型の完成) | |||

|

|

|

|

| |

|

7. 再び型枠で囲み、バリヤコートを塗る | 8. 型枠にシリコーンゴムを流し込む |

9. 型の完成です (左:B型 中:A型 右:原型) |

| Preview (1.原型の作成) | Next (3.注型) |